2025年的高考季,发生了一些颠覆传统认知的现象。

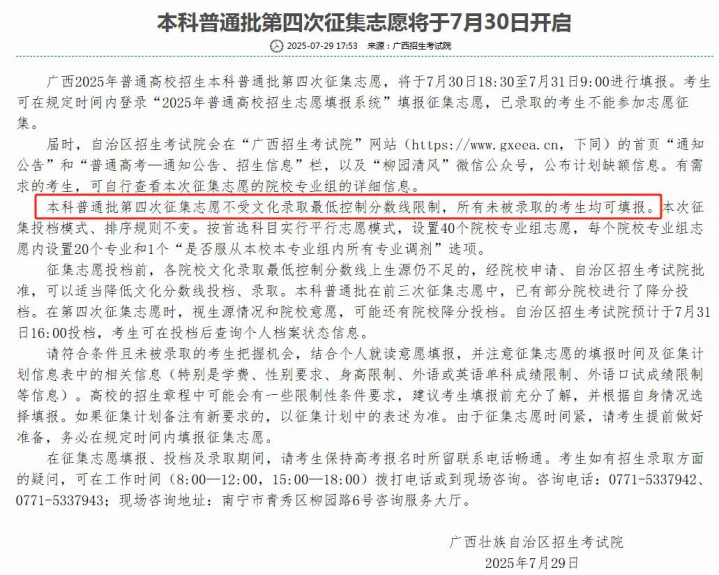

在广西,一则关于“高考零分也能上本科”的消息在社交平台上广泛传播,其源头指向了当地本科征集志愿公告中一条打破常规的条款——

所有未被录取的考生,不受最低文化分数限制,均可填报本科志愿。

虽然实际操作中物理类院校最大降分幅度为39分,但即便如此,像湛江科技学院这样计划招生9000余人的院校,经过三轮志愿征集,依然有超过3000个名额空缺,本科招生遭遇了前所未有的“荒”。

与本科,尤其是民办本科的冷清形成鲜明对比的,是部分专科院校的火爆。军警、医药、师范类专科院校的招生电话被高分考生打爆。

内蒙古警察学院高职(专科)提前批的一个物理类专业组,录取最高分竟达到了惊人的597分。这个分数,比内蒙古当年的物理类本科线高出222分之多,足以进入部分“985”高校,却最终选择了专科院校。

这种本专科录取分数线的“倒挂”,清晰地传递出时代变化的信号。

民办本科已近黄昏

深入观察那些录取分降至300多分仍招不满学生的本科院校,不难发现它们多为民办性质。

近年来,民办高校招生困境日益凸显。广东23所民办本科中有14所未招满,缺额总计超2.5万人;陕西多所民办高校被迫大幅降分,最大降幅达30分;山东在二次志愿投档后,民办本科缺额仍有近6000人。

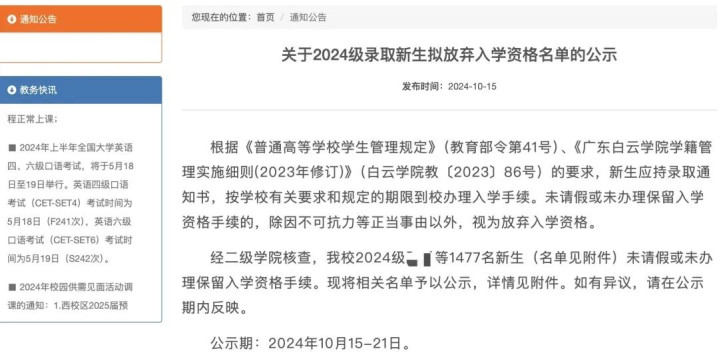

招生难之外,另一个严峻问题是“录取不报到”。

例如,广东白云学院2024级有近1500名收到录取通知书的新生最终未按时报到或办理手续,被视为放弃入学资格。

在不少学生和家长心中,投入高昂学费却面临就业困境的民办本科,其价值已不如复读或选择就业前景更明朗的专科。

本科学历稀缺性已不复存在

民办本科的困境并非一日之寒。过去依赖“蹭名校流量”的模式已难以为继。

早期依附于知名大学(如“华中科技大学武昌分校”)的独立学院,曾因学位证书与本部相似而受到追捧。但随着本部学生和社会舆论的强烈反对,这些学院纷纷剥离名校光环,更名独立(如“武昌首义学院”)。失去名校背书后,其招生吸引力大幅下滑。

更根本的原因是,伴随高等教育的普及,本科学历的稀缺性已不复存在。本科录取人数从2000年的150万激增至2023年的478万,就业市场“僧多粥少”的局面加剧。

民办本科普遍在每年2-5万元,部分院校甚至持续涨价,高昂的学费与就业回报的不确定性形成巨大反差,家庭的教育投资决策自然趋于理性。

“本升专”高等教育的反向操作

与此同时,一批就业导向明确、投入产出比高的专科院校却异军突起,成为理性选择的新宠。

以备受追捧的内蒙古警察学院专科提前批为例,其吸引力在于:学费低廉(每年5000元)、学制短(三年)、就业通道清晰(大部分毕业生可进入公安机关,福利待遇和社会地位较好)。

这并非个例。

深圳职业技术大学,凭借其毕业生在华为、腾讯等科技巨头的高认可度,被誉为“大专里的小清华”。广州民航职业技术学院依托民航局背景,毕业生主要流向南方航空、白云机场等国企。武汉电力职业技术学院作为国家电网的人才基地,就业率长期稳定在97%以上。北京信息职业技术学院、郑州铁路职业技术学院等,均依托行业资源,构建了“入学即入岗、毕业即就业”的特色培养体系。

这类院校在军警、医药、电力、交通、信息工程等领域的强劲就业表现,甚至吸引了部分本科毕业生“逆向回流”,选择“本升专”以获得更实用的职业技能,郑州铁路职业技术学院就专门为本科毕业生开设了动车检修等专业的专科课程。

全球技能溢价时代的生存法则

这种教育选择的转向,并非中国独有,而是全球产业升级背景下职业教育价值重估的缩影。

韩国推行“以现场为中心的职业教育”,强化企业主导的实习实践;德国成熟的“双元制”模式,让学生70%时间在企业实践,74%的毕业生直接被培训企业录用;法国建立了等级清晰的职业教育证书体系,高级技工起薪显著高于社会平均水平。

这些发达国家的经验表明,尊重职业教育、培养高素质技能人才,是支撑先进制造业和现代服务业发展的关键基石。

2025年高考呈现的“本科冷、专科热”现象,是中国社会对高等教育价值进行深度理性评估的结果。它深刻反映了在就业压力增大、教育成本高企的背景下,学生和家长对教育投入与未来职业回报之间关系的重新权衡。

民办本科面临的挑战,源于品牌弱化、成本高企与市场需求错位的多重压力。而部分专科院校的崛起,则得益于其精准对接产业需求、高性价比和清晰的就业前景。

放眼全球趋势,随着“智造强国”战略的推进和对高技能人才需求的持续增长,以就业能力为核心的职业教育,其热度和社会认可度有望持续提升。中国高等教育的格局,正经历一场静水深流却影响深远的嬗变,从“唯学历论”向“能力本位”和“就业导向”的理性回归是其中的核心脉络。

倍顺网-股票配资-114配资网-个股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。