教师工资是否应该高于公务员的争论,本质上是公共服务领域价值排序、职业特性差异与制度设计博弈的综合体现。这场讨论的背后,隐藏着教育优先发展战略落地的深层挑战,以及社会对知识价值的重新认知。

一、政策框架与执行落差:从“法律承诺”到“现实兑现”的鸿沟

《教师法》《义务教育法》明确规定教师平均工资水平不低于公务员,2020年全国所有县(市、区)均实现这一目标 。但政策执行存在显著地域差异:

典型案例:江西鹰潭市通过建立“公务员涨、教师先发”的动态调整机制,2025年义务教育教师年均工资达9.2万元,超过当地公务员8.7万元的平均水平 ;而辽宁沈阳仍有代表反映教师工资拖欠问题,部分区县教师实际收入仅为公务员的70% 。

执行困境根源:经济欠发达地区教育支出占财政比重已达25%-30%,进一步提高教师工资需依赖中央转移支付。以平利县为例,若公务员发放1.3万元年终奖,教师工资将反超公务员2806元 ,凸显财政资金分配的博弈性。

二、职业特性对比:复合型压力与制度性保障的失衡

教师与公务员的职业特性差异,决定了薪酬体系的不同逻辑:

1. 教师的三重压力:

教学专业性压力:上海教师每周平均工作54.2小时,其中备课、批改作业占41%,远超OECD国家均值;

社会期待压力:83%的教师认为“家长对教育结果的过度追责”是主要困扰;

非教学任务压力:某县重点中学教师每周需填写12类行政报表,占工作时间的35%。

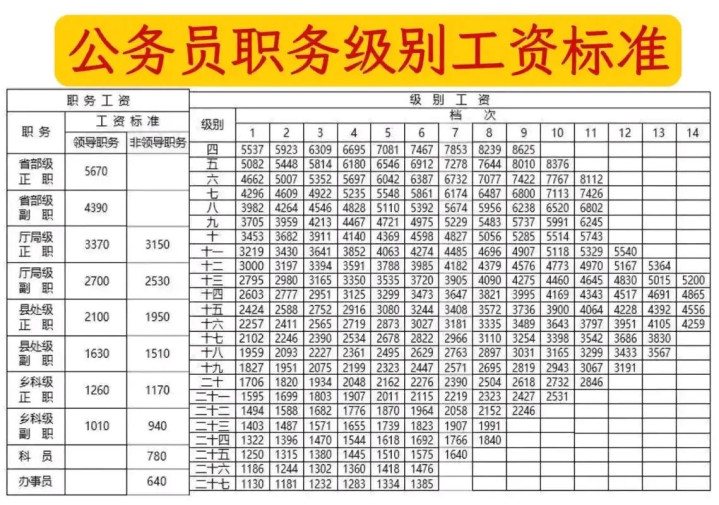

2. 公务员的制度优势:

风险抵御能力:公务员医疗报销比例达90%(教师约75%),住房公积金缴存基数普遍高于教师20%-30%;

职业发展确定性:公务员每5年平均晋升1.2级,而教师晋升高级职称平均需12年。

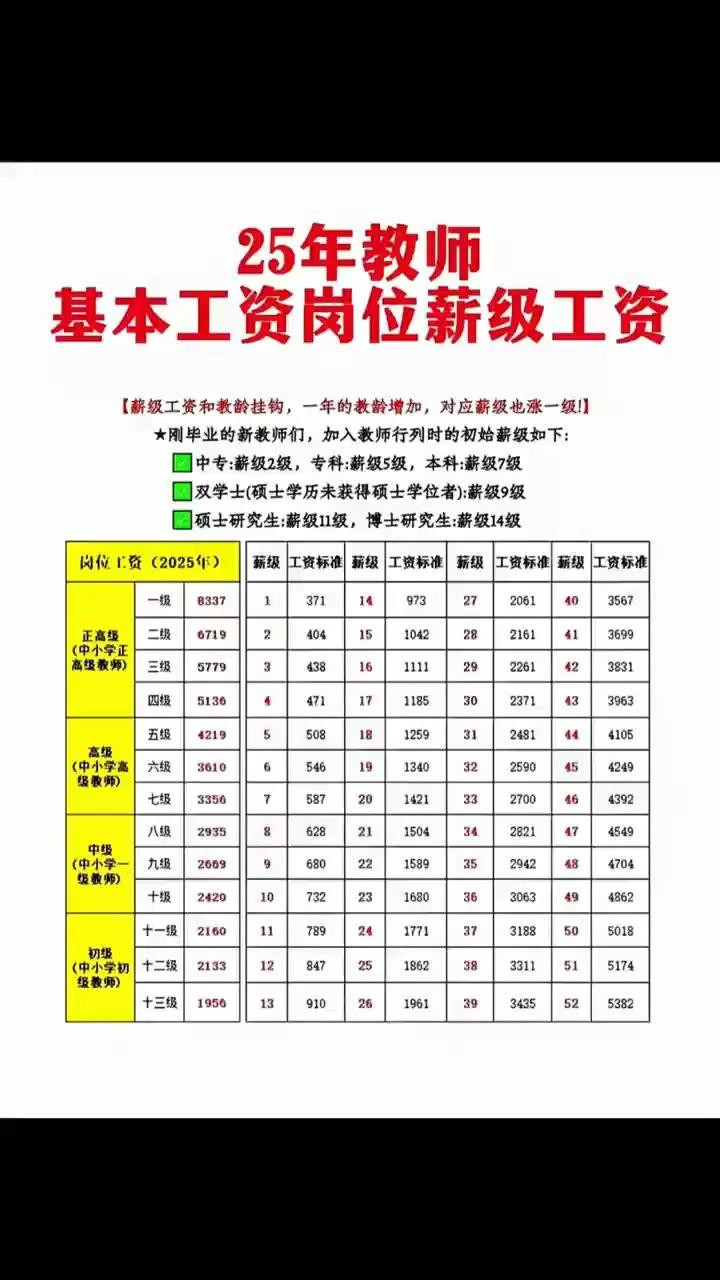

三、薪酬结构剖析:显性工资与隐性福利的博弈

表面上的工资对比掩盖了实质性差异:

工资构成差异:中西部某省公务员年均收入中,绩效工资占42%、津补贴11项;教师绩效工资仅占28%,补贴项目不足公务员半数。以月收入5000元的公务员为例,加上车补(1200元)、住房补贴(1800元),实际可支配收入比同级别教师高40%。

长期收益差距:公务员退休后养老金可达在职时的80%-90%,而教师仅为60%-70%。这种差异在东部发达地区更为显著:深圳公务员30年工龄退休金约1.8万元/月,同级教师约1.2万元/月。

四、国际镜鉴:不同制度模式的启示与局限

1. 日本模式:

法律保障:《义务教育经费国库负担法》规定教师工资由中央和地方按6:4分担,全国统一标准;

职业吸引力:教师平均工资比公务员高15%,且子女享受教育优惠,86%的日本教师认为职业“社会认可度高”。

2. 美国模式:

市场调节:教师工资与公务员相近,但福利更优(如终身教职),55%的教师认为“工作稳定性”是主要优势 ;

地域差异:纽约市教师年薪中位数8.2万美元,高于当地公务员的7.5万美元;而密西西比州教师年薪仅4.2万美元,低于公务员的4.5万美元 。

五、改革路径:超越“高低之争”的系统性重构

1. 建立动态调整机制:

-参照鹰潭市“公务员发奖、教师先发”模式 ,将教师绩效工资与公务员目标考核奖同步发放;

对农村教师实施“基础工资×1.5+偏远地区补贴”的差异化薪酬体系,广西已试点对边境县教师发放每月3000元特殊津贴 。

2. 优化工资结构:

提高教师绩效工资占比至40%,将班主任津贴、课后服务报酬纳入财政预算 ;

建立教师住房公积金补贴制度,江苏某县为教师提供购房贷款利息补贴,最高达50% 。

3. 强化职业发展通道:

推行“教学名师-学科带头人-特级教师”晋升体系,缩短高级职称评审年限;

借鉴德国经验,允许教师在高校与中小学间流动,打通学术与实践发展路径。

六、争论本质:公共服务价值的再评估

教师工资问题的核心,是社会对“知识价值”与“行政效率”的权重分配。当教师承担着“立德树人”的国家使命,却在住房、医疗等基本保障上处于劣势时,这种价值失衡必然引发争议。正如日本学者所言:“教师的工资水平,折射着一个国家对未来的投资力度”。

未来的改革需跳出“工资高低”的简单比较,转向构建“保障有力、激励有效、发展有序”的现代教师薪酬体系。这不仅是对教师群体的关怀,更是对国家教育战略的深层支撑。当教师能够安心从教、静心育人,教育强国的目标方能真正实现。

倍顺网-股票配资-114配资网-个股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。